当前位置: m6米乐网页版-m6米乐app >> 科学研究 >> 科研进展 >> 正文

南海所揭示沿海海域过去167年氧化还原性变化驱动碳氮 埋藏量线性增长趋势

撰写时间:2025-02-18 [来源:南海水产研究所 ]

近日,中国水产科学研究院南海水产研究所院级南海渔业生态环境监测与评价创新团队谷阳光研究员联合日本山形大学richard w. jordan教授及海南大学姜仕军教授等,成功揭示了沿海海域过去167年氧化还原性变化对碳氮埋藏量线性增长趋势的驱动作用。该研究基于南海沿岸新村湾的柱状沉积物样本,通过分析氧化还原性指标(cu/zn比率)和总有机碳(toc)、总氮(tn)的变化,首次揭示了过去近两个世纪中沿海海域氧化还原条件变化对碳氮埋藏的长期影响,为进一步研究海洋碳氮循环及气候变化提供了重要依据。相关研究成果以《coastal redox shifts over the past 167 years and preservation of total organic carbon and total nitrogen》为题发表在国际海洋环境知名期刊《marine pollution bulletin》上(jcr一区,if=5.3)。

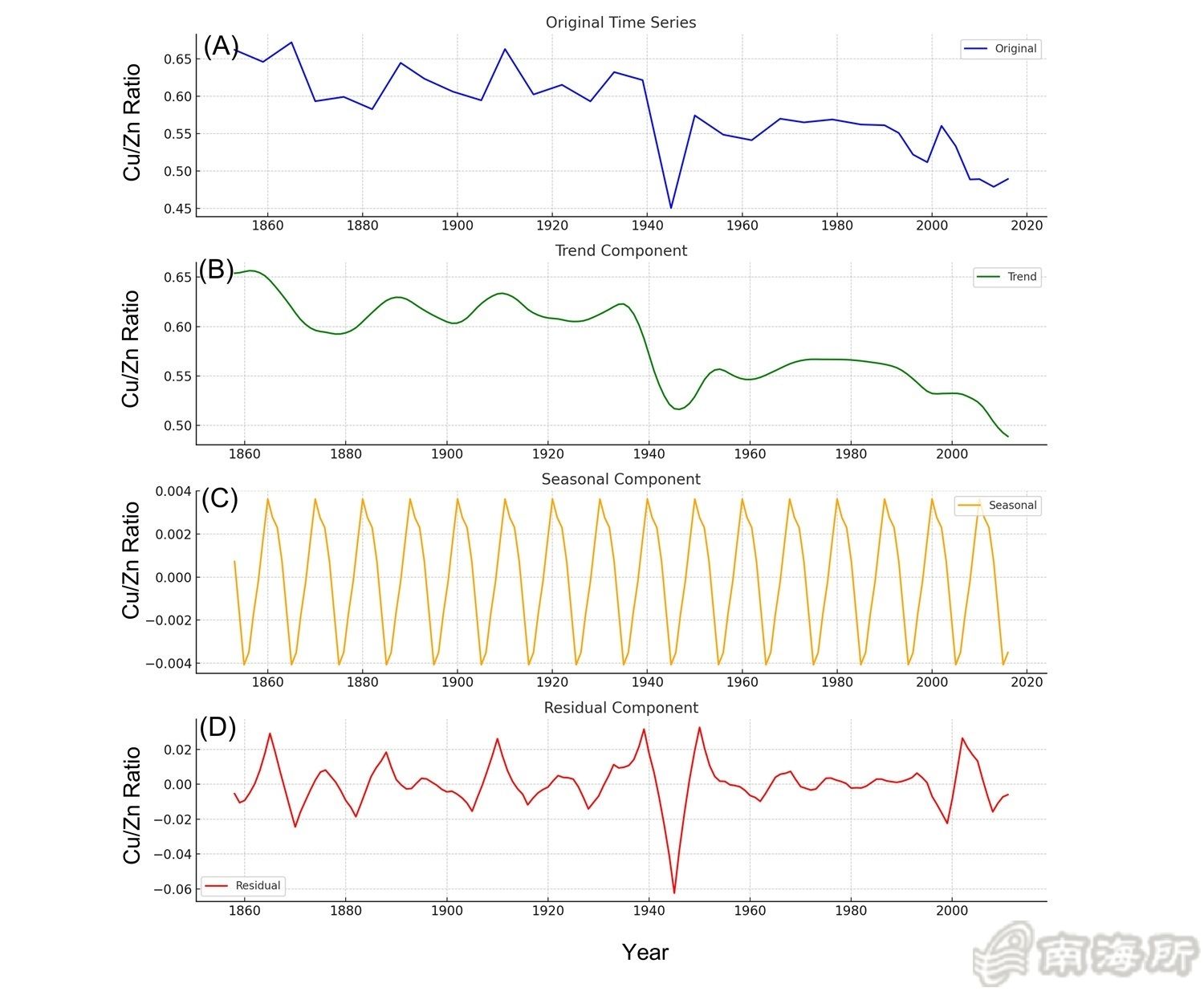

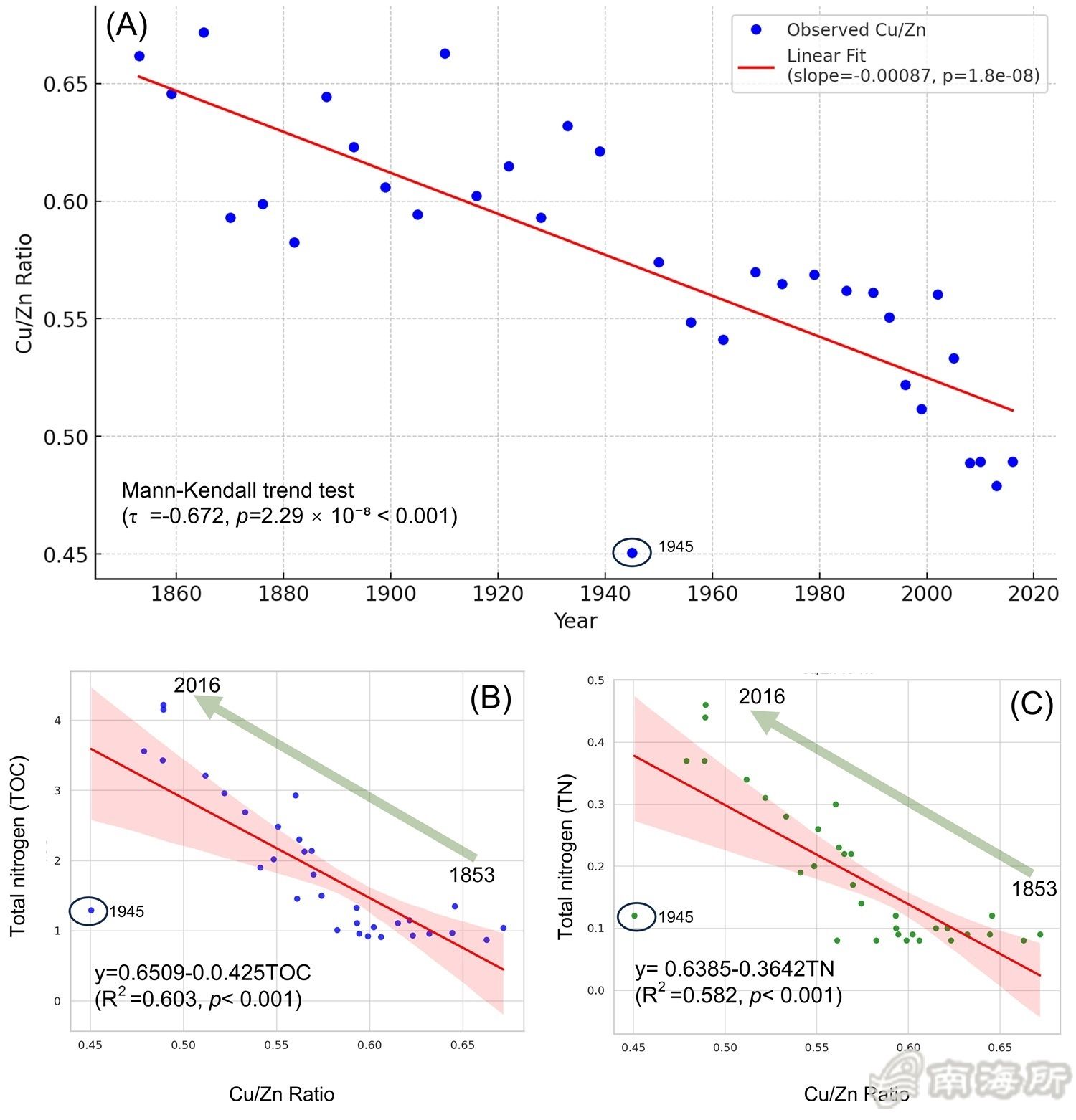

该研究采用了210pb放射性同位素定年模型,精确计算了沉积速率,为建立可靠的年代框架奠定了基础。通过粒度分析,研究人员发现沉积物中粘土和粉砂成分占主导地位,并在特定深度处发现了粒度波动,反映了环境变化的动态特征。同时,生源要素、δ13c和金属元素的时空揭示了有机物来源的变化以及人为活动对金属元素浓度的影响。最为关键的是,研究引入了cu/zn比率作为氧化还原性指标,发现随着时间推移,新村湾沉积环境由氧化性向还原性逐渐转变,氧气水平呈下降趋势(图1)。时间序列分析表明,cu/zn比率与toc和tn之间存在显著的线性关系,说明氧化还原条件对toc和tn的保存起着决定性作用(图2)。这一发现不仅加深了我们对沿海海域沉积环境变化的理解,还揭示了氧化还原性变化对碳氮埋藏量的长期影响。该研究为沿海海域生态系统变化与全球气候变化之间的相互关系提供了新的证据,并为未来研究海洋碳氮循环及沿海海域生态系统健康提供了重要的科学依据。

研究团队表示,未来将继续深入探讨不同气候条件、自然事件和人为活动对氧化还原性变化的影响,以期为沿海渔业生态环境保护与可持续发展提供更多科学支持。

图1. 新村湾柱状沉积物样本中cu/zn比率在过去167年(1853~2016年)的长期变化趋势(a) cu/zn比率的原始时间序列数据,显示出一个逐渐下降的趋势,反映了新村湾水体中氧化还原电位的下降;(b) 通过时间序列分析得出的新村湾柱状沉积物样本中cu/zn比率的长期趋势,显示出cu/zn比率的逐渐下降,表明该水体氧化还原电位的持续下降;(c) 通过时间序列分解提取的季节性成分,表明季节性变化极小,与长期沉积过程一致;(d) 在去除长期趋势和季节性成分后的残差,显示随机波动,表明数据中没有其他系统性模式。

图2. 散点图显示显著负相关关系:(a) cu/zn与年份之间的负相关关系;(b) cu/zn与总有机碳(toc)之间的负相关关系;(c) cu/zn与总氮(tn)之间的负相关关系。这些关系通过线性回归和时间序列分析得出,突出了氧化还原动态对沉积物中toc和tn保存的影响。

本研究获得了海南省自然基金((422ms155)和中国水产科学研究院中央级公益性科研院所基本科研业务费(2023td15)项目的资助。

全文链接:

分享到朋友圈